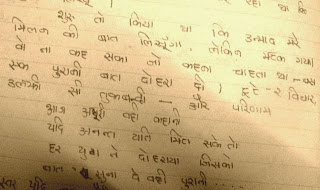

मेरी बालकनी के नीचे से

मेरी बालकनी के नीचे सेहर साल एक कारवां गज़र जाता है...

चहकती हंसी, उम्मीदों भरी बातें

थिरकते पैरों में बनती कई यादें

जो ज़िन्दगी भर इन मुसाफिर को

हंसांएगी, रुलायेंगी - कुछ बातें, कुछ यादें...

...

सोचता हूँ, इक दिन मिलूं तो पूछूँगा

कहाँ किया है दफ्न सपनों को

ये पत्थरों का शहर कैसा है

जहाँ शीशे में सब बंध जाता है..

तुम्हारी अपनी दास्ताँ भले ही सही

ग़र बता दो कि ये कैसे किया

रूह से फैसला वो ख्वाबों का

जो उभरने से पहले बीत गए...

ये दास्ताँ भले तुम्हारी है

मगर...

मेरी बालकनी के नीचे से

हर साल एक कारवां गज़र जाता है...